文化財と地震 > 鑑真と小雁塔 > 第1部 鑑真と小雁塔 > (3) 小雁塔の造形と纏腰

(3) 小雁塔の造形と纏腰

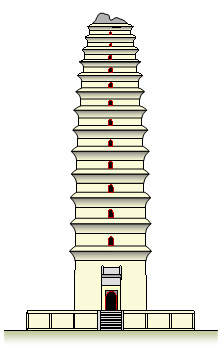

小雁塔は方形の密檐式磚塔で、中は空洞になっています。密檐式とは檐と檐(のき。軒と同義。本稿では状況に応じて併用している)の間隔が狭い構造形式のことをいい、磚塔とは磚(せん。煉瓦)でできた塔のことをいいます。当初は15層で、全高は46mほどあったと云われています。1556年の大地震で塔頂が損壊し、その後、上2層(14層、15層)が崩れ、現在は13層、高さ43.4m(1989年測量)になっています。塔身の幅は1層が11.4m(基部)で、上に向かって丸みを帯びながら緩やかに狭まり、美しいエンタシスの輪郭を成しています。1層の南北両面に入口があり、2層より上には層毎に小窓があります。

基壇は方形の磚造で、一辺の幅23.4m、高さ(地上部分)3.2mです。階段の階数は15段で、基壇、階段ともに手摺が付いています。1556年の大地震で塔身の根基が損傷していたようで、1683年-1687年に拡幅、嵩上げを伴なう大規模な補修工事が行われました。補修後の様子は清代1692年の薦福殿堂図(碑刻)に描かれています。現在の寸法はこの時からのもののようです。

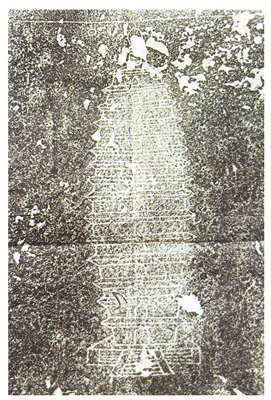

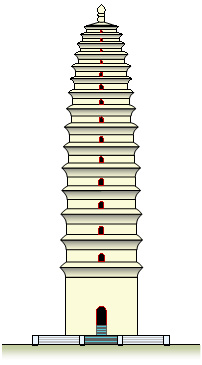

塔頂損壊前の小雁塔の姿は、明代1449年の碑刻から伺い知ることができます。1980年に出土したもので、小雁塔の形象がユーモラスに描かれています。塔刹部分は一部が欠けていて判別し難く、例えば円形刹座、2重相輪、宝珠の組合せなどと推察されています。1層入口には門枠が付いていません。階段の段数は7段で、基壇の高さは現在の半分ほどであったようです。近年の調査で現在の基壇の側面から1.8m内側に青石の板石が確認されていますので、補修前の基壇は一辺の幅が19.8mほどであったようです。基壇側面の描線は、青石の板石と角石を描いたものとみられます。

孔正一編著 西安小雁塔(1)より

明代碑刻小雁塔(1449年)

左の図は、実寸をベースに現在の小雁塔を描いたものです。基壇、階段の手摺は省きました。右の図は、明代碑刻を参考に上2層、屋根、塔刹、基壇を想像して描いたものです。塔刹部分はイメージ的に描いたものであり、形式を特定するものではありません。塔身の色は土黄色です。基壇の角石、板石の色は青石の青白色としています。基壇が嵩上げされる前は、基壇から1層檐下まで7m近くあったようです。1層の背が特別に高く、造形・意匠としては不自然な感じを受けます。

|

|

| 現在の小雁塔 | 塔頂損壊前の小雁塔(想像図) |

大薦福寺重修塔記の碑文(1116年)には、小雁塔は檐の角部が風化によって損壊し、周回する副屋が落下煉瓦によってひどく損傷していて、全て修復したことが記されています。また、張礼の遊城南記(1086年)には、纏腰は1215年には存在していたが、1231年頃の金元交戦のさ中に破壊され、なくなってしまったことが後年(1231年以降)に追記されています。これらの記録から、小雁塔の1層には纏腰(てんよう)と呼ばれる、木造瓦屋根の副階が付いていたとみられています。

小雁塔の副階に関する記録

|

《大薦福寺重修塔記》 (1116)の碑文 |

自景龙至本朝政和丙申三百九十二年,风雨摧剥,檐角垫毁、… |

| 洎以□(周)徊副屋,堕砖所击,上漏下湿,损弊尤甚,悉皆修完。 | |

| 張礼《遊城南記》(1086) 薦福寺塔条の追記(1231年以降) | 贞祐乙亥岁,塔之缠腰尚存、辛卯迁徙,废荡殆尽,惟砖塔在焉 |

纏腰の絵図は残されておらず、纏腰の名が出てくる記録も他にはないようです。小雁塔の復原考証(15)では纏腰の復元も行われ、復元図には日本の裳腰に似た副階が描かれていて、柱間は吹き放しになっています。王府であった薦福寺には主要な建物に緑瑠璃瓦が使用されていたことが記録にあり、纏腰の屋根にも緑瑠璃瓦が使用されたとみられています。

中国で小雁塔が建立された頃、日本では法隆寺五重塔が建立され、間もなくして1層に裳腰(裳階とも書く)が付けられました。暫らく後、薬師寺に三重塔(東塔、西塔)が建立されました。三重塔には設計段階から各層に裳腰が付けられました。裳腰は腰に纏う裳の意であって、腰に纏う意は纏腰に同じです。

初唐の時代、長安城に慈恩寺、西明寺などの大寺院が創建されたり再建されたりしました。それら大寺院の仏殿は屋根の檐が二重のもので、中には三重のものもあったようです。このような屋根形式を中国では重檐(じゅうえん)と呼んでいます。重檐にするには、片流れ屋根の副階を身舎(もや。建物本体。以下、主階という)の周囲にめぐらす方法が採用されました。上層を重檐にするには、基壇に代わる腰組を主階に取り付け、その上に副階を載せました。

薦福寺仏塔(小雁塔)の1層に木造の副階が取り付けられたのは、皇室寺院の仏塔にふさわしく壮麗で格調の高いものとし、また、伽藍の木造建築物との調和、融合を図るためではなかったかと思われます。そして、小雁塔に付けられた副階は塔身が腰に纏っているように見えたことから纏腰と呼ばれたのではないかと思われます。さらには、纏腰が日本の法隆寺五重塔などの裳腰の起源、語源ではないかと思われます。そこで、小雁塔の1層に裳腰をイメージした纏腰を付けてみて、どのような造形・意匠の仏塔になるか、確認してみることにします。

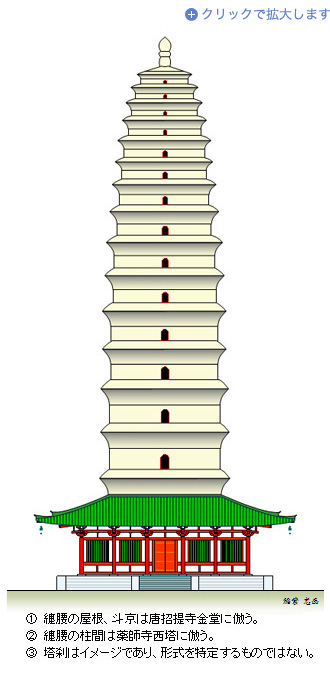

図は、纏腰を付けた小雁塔を想像して描いたものです。塔身1層の磚の檐に木造瓦屋根の檐を重ね、重檐としています。塔身、塔頂、塔刹の細かい装飾は描いていません。屋根は唐招提寺金堂に倣いました。勾配は浅くしてあります。斗栱は屋根に隠れていますが、三手先をイメージしています。柱間は薬師寺西塔に倣い、中央間は板唐戸、脇間は連子窓としました。屋根は緑瑠璃瓦の緑色とし、連子窓と木部は薬師寺西塔に倣い、それぞれ緑色、朱色としました。

描かれた纏腰は、白地をバックに緑と朱が調和し、縦縞模様の大変美しい色合いになっています。また、上方に向かう塔身のなだらかな凸の曲線(むくり)と、両側に広がる屋根の緩やかな凹の曲線(反り)とが見事に調和し、無類の造形美を生み出しています。重檐が磚造の塔身と木造の纏腰とを融和させ、さりげなく景観を引き締めています。流麗な塔身と華麗な纏腰との組み合わせは絶妙で、その端正、端麗な姿は、唐代の人々が嬌夫人と形容したように、正に裳裾をたなびかす艶(あで)やかな夫人のようです。

組み合わせの妙からして、小雁塔の纏腰は、法隆寺五重塔、薬師寺三重塔などの裳腰と同じ意匠、構造様式のものであった可能性が高いように思われます。纏腰の用語も、小雁塔の副階を形容した固有名詞であった可能性が高いように思われます。さらには、日本に渡って法隆寺五重塔などの裳腰の起源、語源になった可能性も十分に考えられることです。これについては第2部(初唐の仏教文化と鑑真)で時代考証を加えることにします。

纏腰を付けた小雁塔(想像図)

纏腰を想像するに当たって唐招提寺金堂、薬師寺西塔に倣った理由を若干補足することにします。屋根、斗栱を唐招提寺金堂に倣ったのは、基壇の広さからして、小雁塔の纏腰は軒が深く、唐代寺院の建築風格を漂わすものであったと想像し得ること、一方では、五重塔、三重塔の裳腰は、主階の屋根との調和を考え、軒の深さが抑えられ、斗栱も控えめにされたと思われることによります。柱間の扉、壁を薬師寺西塔に倣ったのは、法隆寺五重塔の裳腰は、塔は既に完成していて高さに制約があり、簡素にせざるを得なかったであろうこと、薬師寺三重塔の裳腰は、各層の背の高さからして、塔の意匠として設計段階から計画されていたと判断されることによります。

唐招提寺は、鑑真によって759年に創建されました。金堂は鑑真円寂の後、弟子の如宝によって8世紀末に建立されました。屋根は寄棟造りで、大棟の両端には鴟尾が載り、なだらかな屋根勾配から軒に向かって緩やかに反りを増し、軒はあくまで深く、4隅は軽く反り上り、深い軒を支える大きな斗栱は三手先で力強く、大屋根を支えるむくりの柱は太くてたくましく、正面は全間吹き放しで解放感にあふれ、唐代の雄渾壮麗な建築風格を今に伝えています。中国では軒反り(正面から見たときに軒の両端が次第に反りあがる様)のことを飛檐と呼びますが、まさに中国伝説の霊鳥「鳳凰」が翼を広げて大空を飛んでいるようであります。

唐招提寺金堂

法隆寺は607年に創建され、670年に一度焼失しました。現在の西院伽藍は、7世紀末から8世紀初頭にかけて、金堂、五重塔、門・回廊の順に建立され、711年には完成していたようです。金堂、五重塔は飛鳥様式の仏教建築であって、斗栱に大きな雲肘木が用いられているのが特徴です。金堂、五重塔には裳腰が付けられていますが、それぞれ本殿、塔身との構造的な繋がりがなく、建設を終えた後に付けられたとみられています。

薬師寺東塔は730年に建立されました。斗栱は三手先で、初唐の建築様式の影響を受けています。裳腰は3重の各層に付けられました。各層の背を高くし、2層、3層の裳腰については背を低くし、ゆとりをもって各層に取り付けています。重檐というよりも塔の造形・意匠として採用された可能性が強く、三重塔にあって六重塔のようにも見え、荘厳、壮大な姿は五重塔に引けを取りません。東塔と対をなす西塔は1528年に焼失し、1981年に再建されました。東塔は創建時のものですが、幾度かの修理で手を加えられ、連子窓は白壁の中に埋もれています。西塔の再建に当たっては、まず創建時の東塔の復原図が作られ、これに基づいて建造が行われました。